近日🚰,朱利民教授課題組在腫瘤診療一體化領域取得新進展🕺🏼,相關研究成果以《多功能生物可降解介孔納米復合物用於腫瘤的診療一體化研究》(A Multifunctional Biodegradable Nanocomposite for Cancer Theranostics,DOI: 10.1002/advs.201802001)為題在線發表於國際知名學術期刊《Advanced Science》📞。我校系論文第一完成單位,我院博士生吳建榮為第一作者🧑🏽🚒,朱利民教授以及南京醫科大學附屬南京市婦幼保健院唐冉冉博士為共同通訊作者。

納米診療一體化是當前研究腫瘤個性化治療的主要研究方向之一。通過對納米材料的理性設計和合成,將目前臨床上診斷和治療兩個分離的過程、功能集成於一個納米載體🧑🏽🎤,即構成了診療一體化納米平臺。它能夠實時🧔🏼♂️、精確診斷病情並同步進行治療,而且在治療過程中能夠監控療效並隨時調整給藥方案🧔🏿♀️😝,有利於達到最佳治療效果,並減少毒副作用。納米載體系統由於具有良好的可修飾性和負載活性(或功能)物種能力,非常利於構築納米診療一體化平臺,在精準醫學領域具有巨大的應用價值🚇。

近年來,基於介孔二氧化矽納米粒子的診療系統已成為眾多科研工作者的研究熱點,因為它們展現了良好的生物相容性、響應性控製釋放性👨🏫、腫瘤靶向性等功能。因此🧑🏻🦰👆🏽,二氧化矽基納米診療系統在納米生物醫藥領域中具有巨大的潛力。然而,二氧化矽骨架不可控的降解性以及長時間的體內滯留會導致嚴重且不可預測的潛在風險,這嚴重限製了其臨床應用。因此,設法實現二氧化矽骨架的響應性降解性成為解決問題的關鍵所在。針對這些瓶頸,課題組博士生吳建榮近些年來開發了多種新型的基於介孔有機氧化矽等多功能腫瘤診療一體化平臺👨🏼🌾,取得了一系列高水平的研究成果⌨️。研究工作分別發表在ACS Appl. Mater.Interfaces (ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018, 10, 42115)🌌、Chemical Engineering Journal (Chem. Eng. J. 2018, 342, 90)和Journal of Biomedical Nanotechnology (J. Biomed. Nanotechnol. 2019, 10.1166/jbn.2019.2729)等國際著名期刊上。

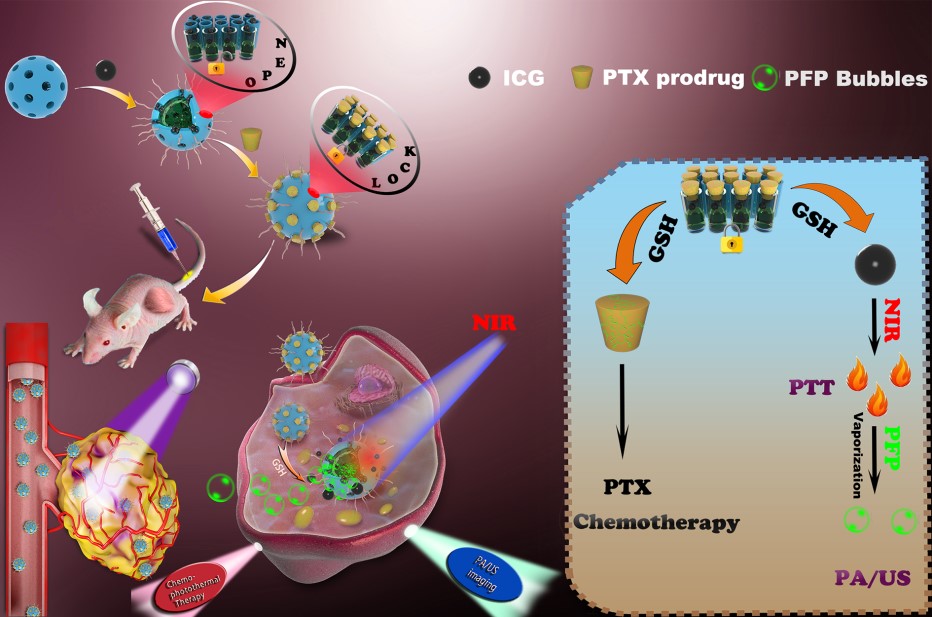

文章中,研究團隊通過根據“化學同源性”機製🚳,合成二硫鍵摻雜的小粒徑有機-無機雜化中空介孔有機矽納米膠囊(HMONs)。利用HMONs巨大的空腔🥉,將全氟戊烷(PFP)與近紅外染料(ICG)同時負載其中得到一種生物可降解的介孔納米診療劑(ICG/PFP@HMOP-PEG)用於腫瘤光聲/超聲多模態成像介導的化療-光熱協同治療🧈。該工作的突出亮點在於通過化療藥物(紫杉醇前藥)作為有機矽的封孔劑🧌。當診療劑一旦通過被動靶向方式進入到腫瘤細胞中,紫杉醇前藥及骨架中的二硫鍵會被高濃度的GSH打開,觸發納米系統的生物降解。在近紅外光的作用下🚧,通過負載其中的近紅外染料ICG可以將近紅外光能轉化為熱能🧑🏼🔧,實現熱、化療的協同作用。同時👫,PFP發生液-氣相變產生氣泡,進一步形成微米級氣泡而實現超聲成像。

(ICG/PFP@HMOP-PEG多功能診療納米平臺合成及診療一體化應用)

該工作中設計的納米診療劑由二硫鍵橋聯的有機二氧化矽與還原性響應的紫杉醇前藥封孔劑組成。向二氧化矽骨架中引入二硫鍵不僅可以使其在生理條件下保持高的穩定性,而且可以實現還原性條件下響應性降解,有利於從體內清除到體外🔦。值得一提的是,其生物響應性降解行為使納米顆粒的長期毒性問題得到緩解,有助於未來在臨床實驗中應用。同時,化療藥物自封孔的策略有效地避免了其他封孔劑不可預知的毒性問題。本文提出的紫杉醇前藥封孔的策略為基於介孔矽基納米診療平臺設計和性能提升提供了一種新思路,實現其在臨床診斷及治療等領域的廣泛應用。我們相信👩👦,此項研究將會為基於有機矽納米診療劑的生物醫學應用打開了一扇窗戶,並為腫瘤超聲成像提供新的思路。該研究工作得到了國家自然科學基金🩷、上海市科委等項目的支持🤳🏻。

朱利民教授課題組多年從事生物醫學納米材料的設計及應用相關領域的研究工作✤。其中包括基於殼聚糖的腫瘤靶向智能載藥納米材料設計方面(Chem. Eng. J. 2019, 369,134-149; Drug Deliv, 2018, 25, 1275-1288; Colloids and Surfaces A. 2018, 564, 122-130.)✒️,二維納米片載藥體系的構建(Colloids and Surfaces B. 2019, 173, 101–108; J. Colloid. Interf. Sci. 2019, 539, 433–441.)及血小板膜仿生包裹響應性納米載體的設計(Int. J. Pharmaceut. 2019, 559, 289-298; J. Nanobiotechnol. 2019, 17, 60.)👩🏽🔬。

論文全文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/advs.201802001

沐鸣平台化學化工與生物工程沐鸣